2025年7月12日

三菱重工エンジン&ターボチャージャ(MHIET/神奈川県相模原市)は7月4日、東邦ガス(愛知県名古屋市)と共同開発した、体積比で最大15%の水素混焼が可能な出力450kWのガスコジェネレーションシステム「SGP M450」を発売すると発表した。ラインナップには、新設時は都市ガス専焼仕様で、最小限の現地改造により水素混焼仕様に変更可能なパッケージも加わるという。

「SGP M450」は、都市ガス専焼ガスエンジン「GS6R2」をベースに、燃料ガス系統やエンジン制御装置を改良した水素混焼エンジン。

水素混合率は、従来のガスエンジンからの変更範囲を最小限するため最大15%に設定した。運転モードは、都市ガス13A専焼モードと水素混焼モードの2種類で、負荷運転中に任意に切り替えられる。このうち水素混焼モードでは、エンジン始動時に都市ガスのみを用いる仕様とすることで、停電発生時の初期負荷投入量を都市ガス専焼仕様と同等とし、BCPにも対応する。

また、将来の水素利活用を検討中の顧客向けに、「水素レディ」パッケージも発売する。予め水素混焼に必要な機器や機能を組み込んでおくことで、水素混焼仕様への改造にかかる工事期間の短縮を図る。

発売開始に向けては、東邦ガス技術研究所(愛知県東海市)で500時間以上に及ぶ実証試験を行い、発電設備に必要な電力需要の変動に応じた高い調整力やさまざまな条件下で運転の安全性を検証した。その結果、異常燃焼などのリスクはなく、都市ガス専焼仕様と同じ運用が可能なことが確認された。

コジェネシステムは、カーボンニュートラルの実現に貢献する分散型エネルギーリソースとして期待される技術の一つである。大規模災害などによる停電時にも対応可能な電源であることから、レジリエンス強化という点でも期待される。MHIETは今後も、水素利用の拡大および分散型電源の普及を推進し、脱炭素社会の実現や社会全体のレジリエンス向上に貢献していく。

記事内容へ

2025年7月11日

東京都世田谷区は6月30日、住宅用太陽光発電の余剰電力を活かした地域内エネルギー循環の実証事業の実施に向けて、余った電気の売り手、買い手となるモニターの募集を開始すると発表した。

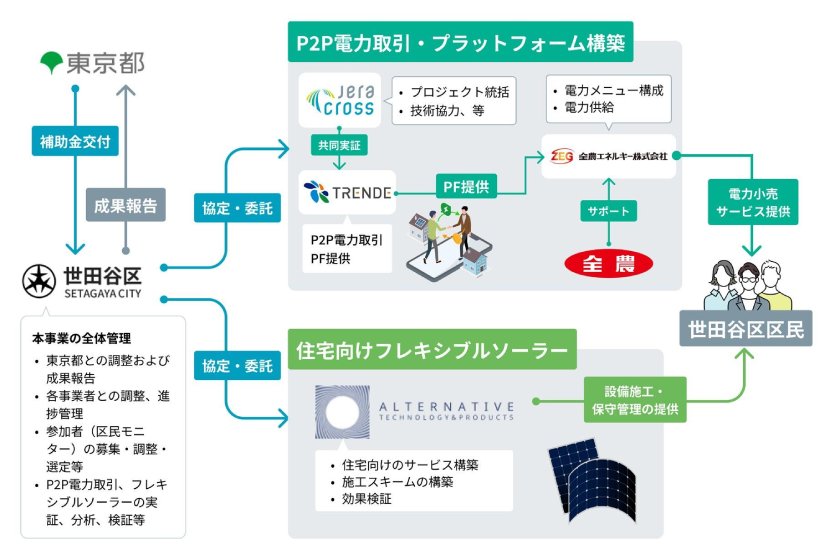

実証は、TRENDE(東京都千代田区)とJERA Cross(同・中央区)が、世田谷区、全国農業協同組合連合会(JA全農/同・千代田区)およびJAグループでエネルギー事業を展開する全農エネルギー(同)と連携し実施する。

各者は、TRENDEのP2P電力取引技術を活用し、世田谷区で発電された住宅用太陽光発電の余剰電力を、全農エネルギーを通じて世田谷区内の一般家庭向けに供給することで、電力の地産地消を目指す。

具体的には、余剰電力として系統に売電している再エネ電力(非FIT、卒FIT電力など)と域内の電力需要家との間で、小売電気事業者(全農エネルギー)などを介した自動的な個人間電力売買ネットワーク(P2P電⼒取引)を構築する実証を行う。

P2P電力取引市場においては、市場原理による価格決定メカニズムに基づいた余剰電力(再エネ)の取引を行い、経済性と環境性の両立を目指す。夜間などの不足する電力(電力需要家)については、P2P電力取引市場外から実質再エネ電力を供給する。

併せて、P2P電力取引の供給量が不足している時間帯などの下げDR、供給量が多い時間帯の上げDRや、デジタル地域通貨「せたがやPay」による市場参加へのインセンティブ付与も併せて実施し、電力の売り手・買い手の流動性を高め、市場全体の経済的メリット向上に取組む。実証期間は2025年7月~2027年3月(予定)。

なお、P2P電力取引は、ブロックチェーンなどの技術により、発電側(住宅の太陽光発電など)と需要側(域内の電力需要家)を直接結びつけ、個人間で電力取引が行える仕組みをいう。TRENDEはJA全農・全農エネルギーと共に、群馬県下にてすでにP2P個人間電力取引の商用サービスを開始している。

この実証は、世田谷区内における固定価格での太陽光余剰電力買取期間が満了した、いわゆる卒FIT家庭から余剰電力を買い取り、世田谷区内の家庭に「せたがや産の再エネ電気」を供給することを目指すもの。発電量や電力需要を予測し、システム上で自動的に売買されるため、参加モニターが自ら取引を行う必要はない。

募集するモニターは、売り手が200件程度、買い手が100件程度。プラン詳細・料金シミュレーション・申込み方法は、特設のウェブサイトで確認できる。

世田谷区の住宅地の余剰電力を活用したP2P個人間電力取引とDRなどに係る地産地消ネットワーク構築実証事業は、東京都の補助事業に採択されている。

この事業では、P2P電力取引システムやフレキシブル太陽光モジュールなどの実証を通じて、将来的な住宅地における地域再エネの地産地消とポテンシャルの最大化の手法確立を目指している。

フレキシブル太陽光モジュールなど次世代分散型電源の実装では、事業用で商用化されている薄型軽量型のフレキシブルモジュールについて、モニター住宅で実証、課題検証を行う。また、住宅用太陽光発電により発電された電気を効率的に活用するため、系統への逆潮流が可能な蓄電池を住宅に設置し、P2P個人間電力取引市場への効果、課題検証を行う。

世田谷区は、家庭部門の脱炭素化推進や、この実証事業への相互協力と連携のため、JERA(東京都千代田区)、JERA子会社のJERA Cross、TRENDEなど5者と基本合意を締結し、P2P電力取引ネットワークやフレキシブル太陽光モジュールなどの活用による事業検討を進めている。

TRENDEとJERA Crossは、今回の実証を通じて、P2P電力取引の普及・拡大を目指す。

【参考】

記事内容へ