2025年7月15日

太陽光など再生可能エネルギーで生みだした大容量の電力をためられる定置用蓄電池・蓄電所のニーズが高まっている。エネルギー資源が乏しい日本にとって、特に規模が大きい産業用蓄電池や系統用蓄電池は、発電した再エネ電力を無駄なく使うために不可欠である。蓄電池が再エネ事業の「中核」になりつつある。

目次

1.政府動向: 定置用蓄電池、市場規模は年々拡大

2.産業動向: 系統用蓄電池・蓄電所、開設の動き活発

3.展示会: 定置用蓄電池、展示会も多数開催 中国系に勢い

4.展望・分析:蓄電池・蓄電所はエネルギー政策の行方左右 俯瞰的視点で運用を

1.政府動向

定置用蓄電池、市場規模は年々拡大

経産省の定置用蓄電システム普及拡大検討会は、定置用蓄電池の定義を以下のように規定している。

家庭用:需要家側に設置される蓄電システムのうち、戸建住宅向け、集合住宅向けに供される系統連系タイプの蓄電システム

業務・産業用:需要家側に設置される蓄電システムのうち、商業施設・産業施設・公共施設に併設される電力貯蔵システム

系統用・再エネ併設:系統側に設置され、系統安定化、周波数調整等に使用される系統直付けもしくは系統設備併設の蓄電システム(系統用)、太陽光発電や風力発電のような再エネ発電所に併設される蓄電システム(再エネ併設)

つまり、需要家側、系統側に設置する大きな蓄電システムを、広い意味で定置用蓄電池と呼ぶ。

このような日本国内の定置用蓄電システムの市場規模は、年々拡大している。三菱総研によれば、国内の定置用蓄電システムの導入量は2023年で10000MWhを超え、2020年の倍近くに達した。天候や時間によって発電量に大きな差がある再エネの安定供給に向け、多くの電力をためられる定置用蓄電池は存在感を急速に高めている。

政府、定置用蓄電池導入を支援

政府は2024年度補正予算で、家庭用、業務産業用、再エネ併設用蓄電システムの導入支援事業として127億円を計上。系統用蓄電システムについても、2024年度に27案件(補助金額約346億円)を交付決定した。

ただ、業務・産業用蓄電システムのコストは原材料高、資材価格の高騰などの影響を受けて高止まり傾向にある。経産省によると、「経済性、運用収益の定量評価が難しいために導入に至らないケースも依然として存在する」という。

系統用・再エネ併設蓄電システムについても、産業用蓄電池と同様、集積性やコスト面での課題がある。特に系統用・再エネ併設蓄電システムは為替や市場価格、制度変更など収益性に影響を及ぼす要因が流動的であり、事業計画が立てにくい面は否めない。さらに再エネと定置用蓄電池事業を拡大するためには、ビジネスとして成立することが欠かせない要素になっている。

2.産業動向

系統用蓄電池・蓄電所、開設の動き活発

定置用蓄電池のうち、特に系統用蓄電池・蓄電所を開設する動きが活発になっている。発電事業者、需要家ともに、発電した再生可能エネルギーを可能な限り有効活用したいというニーズが急速に高まっていることが影響している。

JPN、系統用蓄電池事業で新連携 2026年度までに出力10MW開発へ

日本エネルギー総合システム(香川県高松市)は6月30日、秋山興産(同)と系統用蓄電池事業に関する業務提携を締結したと発表した。両社は系統用蓄電所2基の開発で連携を開始する。

三菱HCキャピタルなど4社、北海道千歳市の系統用蓄電池事業で設備着工

三菱HCキャピタルエナジー(東京都千代田区)、三菱地所(同)、大阪ガス(大阪府大阪市)、韓国のサムスン物産は6月16日、北海道千歳市で計画する系統用蓄電事業の設備施工に着手したと発表した。開発する蓄電所は、出力25MW、容量50MWhで、運転開始は2027年1月の予定。

TAOKE、栃木・小山の系統用蓄電所を公開 一気通貫ソリューションに強み

TAOKE ENERGY(東京都港区)は6月17日、同社が手掛けた栃木県小山市の系統用蓄電所を公開した。6月30日から受電を開始する。土地選定から蓄電所の運用まで一気通貫のソリューションを提供できるのが同社蓄電システムの特徴。再生可能エネルギーの有効利用に向け蓄電池への関心が高まる中、今後さらに系統用蓄電所を増やす考えだ。

3.展示会

定置用蓄電池、展示会も多数開催 中国系に勢い

定置用蓄電池・蓄電所に関連する展示会としては、「SMART ENERGY WEEK ~スマートエネルギー WEEK~【秋】2025」(9月17~19日、幕張メッセ)と「SMART ENERGY WEEK ~スマートエネルギー WEEK~【関西】2025」(11月19~21日、インテックス大阪)がある。

定置用は特に中国系の企業に勢いがあり、価格面だけでなく、技術やサービス面でも優位性がある。今後日本の蓄電池市場がどうなるかを見極める上でも、展示会への参加は大きな意味を持ちそうだ。

4.展望・分析

蓄電池・蓄電所はエネルギー政策の行方左右 俯瞰的視点で運用を

経済産業省は蓄電池メーカーなどの事業予見性を高めるため、定置用蓄電池の導入見通しを設定している。系統用蓄電池は2030年に累計14.1~23.8GWh程度、家庭用・業務産業用蓄電池は2030年に累計約24GWh程度を想定している。

ただ、今の社会・経済情勢を鑑みると、エネルギー政策や脱炭素に関わる取り組みが原材料高や株式市場の動向、国際政治などの「外部要因」に大きく左右されている。いくら推計値を出しても、先行きの不透明さは変わりようがない。

政府は2025年2月にまとめた第7次エネルギー基本計画で、2040年までに太陽光や風力などの再エネ比率を40~50%に高める目標を示した。この高い目標達成のためには、再エネを気候や時間に関係なく効率的に使える蓄電池・蓄電所の設置拡大が必須条件である。

再エネは今や、企業だけの利益にとどまらず、日本のエネルギー政策の行方を左右する。太陽光、風力など「単体」での導入ではなく、今後は蓄電池やエネルギーマネジメントシステム(EMS)、電力の効率運用を司るアグリゲーターの選定なども含め、より俯瞰的、複合的な視点で再エネの運用を考える必要があるだろう。

記事内容へ

2025年7月14日

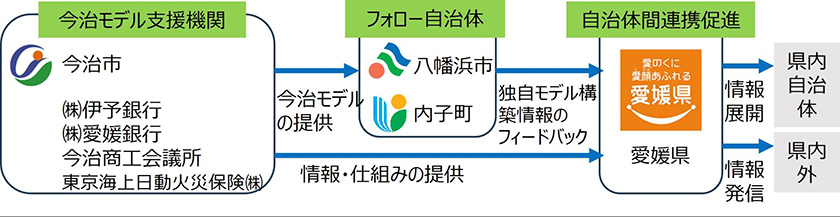

愛媛県今治市は7月8日、東京海上日動火災保険(東京都千代田区)らと推進している、地域の中小企業に対する脱炭素経営支援の取り組み「今治モデル」が、環境省モデル事業の新設枠に採択されたと発表した。同モデルを県内自治体に横展開し、県全体の脱炭素化を加速させる。

同市は、環境省の2024年度「地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業」において、東京海上日動火災保険・伊予銀行(愛媛県松山市)・愛媛銀行(同)・今治商工会議所(同・今治市)などと共同で、同モデルを構築した。

この取り組みでは、独自の脱炭素経営プログラムに基づき、企業の意識変容から行動変容、さらには行動サポートまでを一貫して支援する。プログラム修了者は、脱炭素経営伝道師「今治グリーンフェロー(バリグリ)」認定が取得でき、地域における脱炭素の推進役となるスキームを確立している。

環境省モデル事業は、2025年度に「過年度採択地域(モデル地域)による展開先地域(フォロー地域)への横展開」枠を新設。今治モデルが全国で唯一選ばれた。

今年度は、今治モデルを県内の八幡浜市・内子町に横展開し、人材・ノウハウ・連携体制の不足などの各地域の課題解決を目指す。特に、各地の共通課題である「行政側のマンパワー不足」解消が期待される。

なお、7月7日には今治市内で記者会見が行われ、両市町の関係者は「今治モデルの知見を活かし、地域の特色を活かした脱炭素支援を進めたい」など、今後の展望を語った。

今治市は、2023年11月にゼロカーボンシティ宣言を行い、脱炭素の取り組みを推進している。5月には愛媛県内自治体として初めて脱炭素先行地域にも選ばれた。選考では、今治モデルが評価されたという。

同市は今後も、東京海上日動火災保険をはじめとする多様な関係機関と連携し、地域での取り組みを継続するとともに、各自治体の地域事情に合わせた支援体制の構築に向け、運営ノウハウや脱炭素経営プログラムを提供していく。

【参考】

記事内容へ